Cycles 1, 2 et 3 : Empires et religions au Moyen Âge, Remises en perspectives

2025-2026

En 2025-2026, le programme d’histoire médiévale de l’agrégation d’histoire portera sur Théories et pratiques du gouvernement impérial du début du VIIIe jusqu’au début du XIe siècle : Empire byzantin, monde islamique, Occident latin. Pour étudier la dimension religieuse du gouvernement impérial, sous un angle théorique ou d’un point de vue concret, l’IREL organise trois cycles de conférences conçus prioritairement pour les agrégatifs préparant le concours, mais ouverts à tous les publics intéressés par l’histoire des rapports entre forme politique impériale et religion au Moyen Âge.

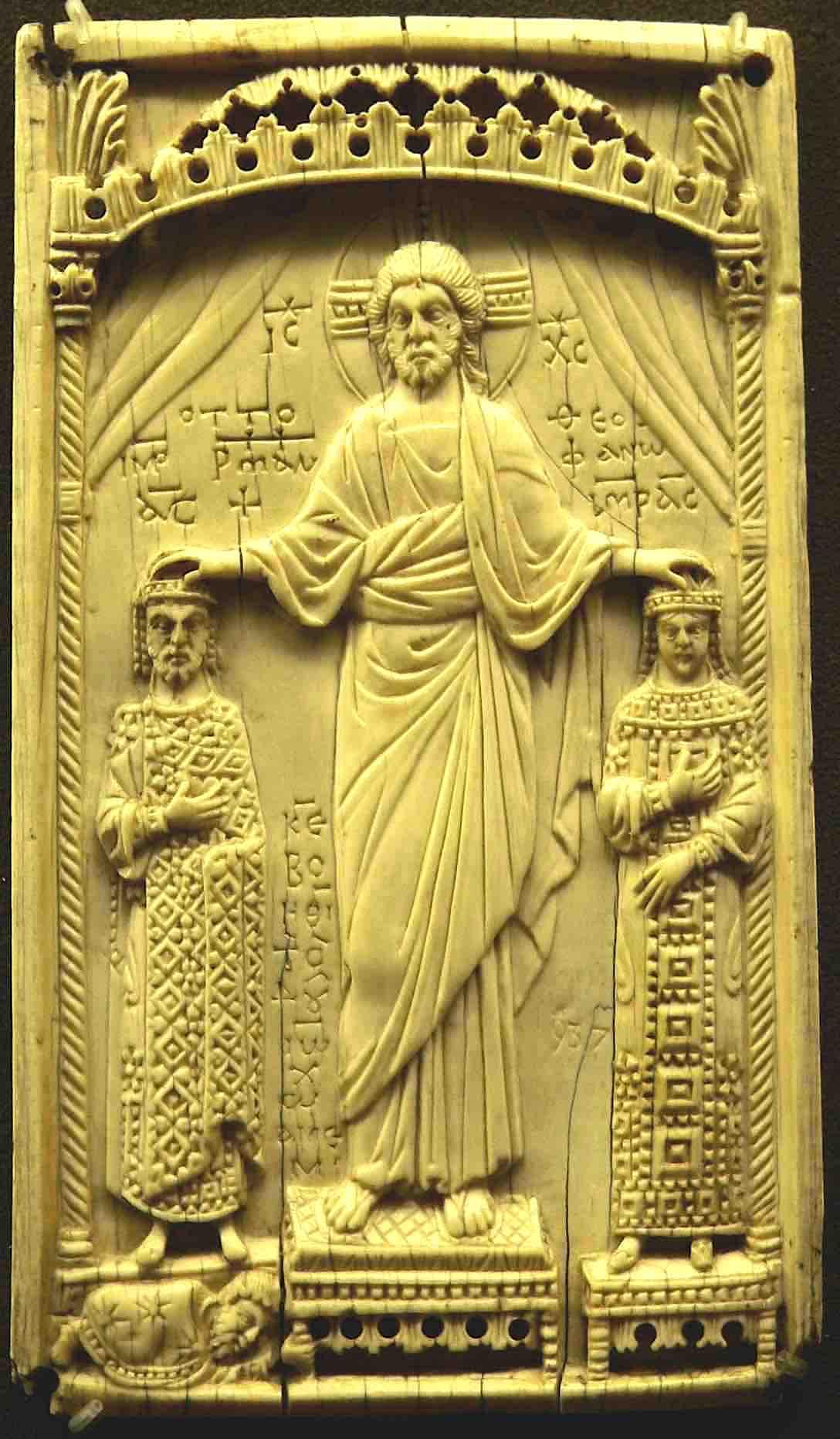

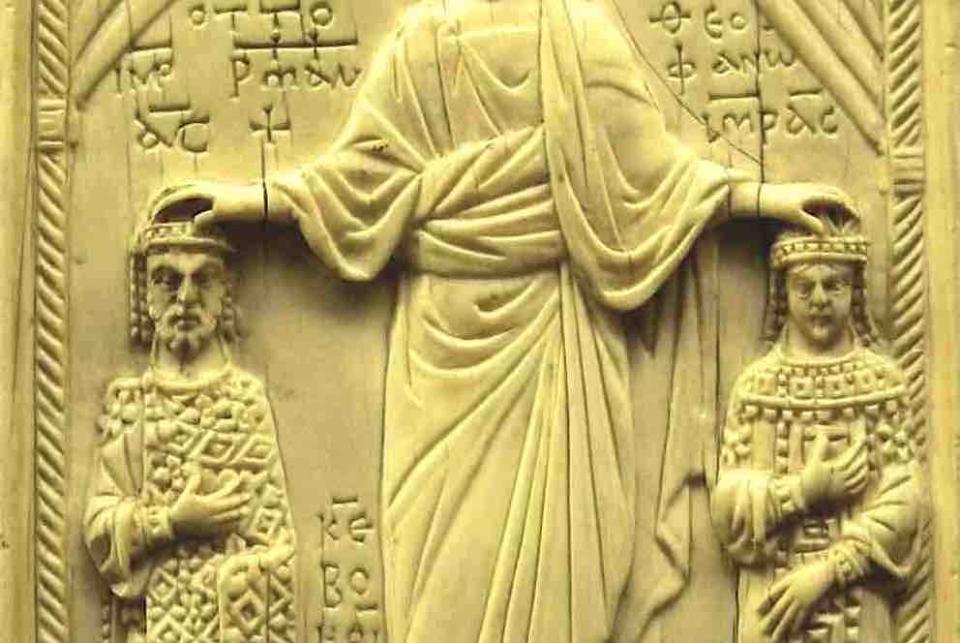

Otton II et Theophano couronnés par le Christ (vers 983, Musée national du Moyen Âge).

Télécharger le dépliant sur ces trois cycles

Introduction

Jeudi 4 septembre, 18h30-20h

La première séance, ouverte à tous, sera l’occasion de tracer les cadres de cette réflexion en donnant les grandes tendances et en clarifiant des notions parfois utilisées un peu rapidement. Chacun des trois cycles (un par domaine concerné) peut être suivi indépendamment.

(Séance gratuite : pour s’inscrire, envoyer un mail à l’IREL : @email)

Renaud Rochette est responsable formation recherche à l’IREL. Agrégé d’histoire, il a soutenu une thèse en histoire consacrée au pouvoir impérial à Byzance à l’époque des Paléologues. Ses domaines d’intérêt sont l’Empire byzantin, la Chrétienté médiévale et le christianisme orthodoxe.

Jamal Ahbab est responsable formation recherche à l’IREL. Il a enseigné dans le secondaire et à l'université. Il a également été chargé de la formation pour la préparation du CAPES interne d'histoire et géographie. Il s'intéresse à la didactique de l'histoire et de la géographie et à l'histoire des mondes musulmans au bas Moyen Âge.

Le monde latin

Lundis 8, 15 et 22 septembre, 18h30-20h (cycle 1)

L'Occident, entre le 8e siècle et le début du 11e siècle, voit se constituer deux empires successifs se réclamant de l'héritage impérial romain chrétien : l'Empire carolingien et l'Empire ottonien, qui ne recouvrent pas le même espace ni la même étendue. La religion catholique y apparaît dans les deux cas comme un des fondements du pouvoir : le souverain franc puis germanique, avant de recevoir le titre d'empereur, est à la tête d'un empire au sens géographique, c'est-à-dire d'un ensemble de territoires constitué par expansion à partir du royaume originel. Le sacre royal fait de lui l'élu de Dieu, chargé d'une mission, et allié de l'Eglise catholique. La royauté est ainsi dotée d'une dimension spirituelle qui déteint sur les conceptions et les pratiques du gouvernement impérial. Les trois conférences s'interrogeront ainsi sur les évolutions de la trilogie un empire, un empereur, un dieu dans l'Occident de cette période.

Laurence Leleu est maîtresse de conférence à l'Université d'Artois (Arras) et membre du CREHS (Centre de recherches et d’études Histoire et Société). Agrégée d'histoire, elle a soutenu une thèse de doctorat consacrée au système de parenté germanique des 10e-11e siècles et au discours produit sur les relations familiales dans les sources narratives ottoniennes. Ses recherches portent sur la Germanie de l'époque ottonienne et s'intéressent à la construction de la mémoire par l'écrit, aux relations avec l'Autre (Slaves et Hongrois en particulier), à la spatialisation des pouvoirs.

Le monde islamique

Jeudis 25 septembre, 2 et 9 octobre (cycle 2)

Le domaine de l’islam s’est développé initialement sans conception spécifique du politique. Mais la constitution d’un vaste empire, parcouru par des tendances centrifuges, concurrent d’empires puissants aux théories politiques abouties contribuèrent à la mise en forme de pratiques quotidiennes du pouvoir, bientôt justifiées par des lettrés. Les trois conférences expliqueront l’évolution des rapports entre la sphère religieuse et les pouvoirs temporels, interrogeront leur distinction (ou pas), ainsi que le va-et-vient entre la pratique et les théories politiques.

Agrégé d’histoire, docteur en histoire médiévale (HDR), Olivier Hanne est professeur des universités catholiques, chercheur au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CESCM) de l’Université de Poitiers. Parmi ses publications : Histoire du djihad: Des origines de l'islam à Daech, Tallandier, 2024.

Byzance

Lundis 29 septembre, 6 et 13 octobre (cycle 3)

L’Empire byzantin est un empire romain de culture grecque et de religion chrétienne. Le christianisme, dans sa variante grecque/byzantine/orthodoxe y est un élément structurant de la société. Le pouvoir impérial, tel qu’il se reconfigure sous Constantin, repose sur un lien direct entre Dieu et l’empereur, ce qui confère au christianisme un rôle particulier dans le gouvernement de l’empire, qu’il s’agisse de légitimation du pouvoir ou d’exercice concret de l’autorité. Ce rôle est loin d’être fixé, et la période qui va du 8e au 11e siècle est l’occasion de clarifications et de recompositions, de la crise iconoclaste (élément majeur dans la fixation des équilibres entre Empire et Église) à l’expansion territoriale qui lui succède et entraîne une reconfiguration de la société byzantine et du gouvernement impérial.

Renaud Rochette est responsable formation recherche à l’IREL. Agrégé d’histoire, il a soutenu une thèse en histoire consacrée au pouvoir impérial à Byzance à l’époque des Paléologues. Ses domaines d’intérêt sont l’Empire byzantin, la Chrétienté médiévale et le christianisme orthodoxe.

Trois cycles de 3 séances chacun au tarif normal de 60 € chacun (réduit : 40 €). Pour vous inscrire (hors bénéficiaires de la gratuité), rendez-vous sur la page dédiée de notre site.